|

Abee

EH4

Alberta,

Canada

Chute

le 9 juin 1952 à 23 h 05

TKW

107 kg.

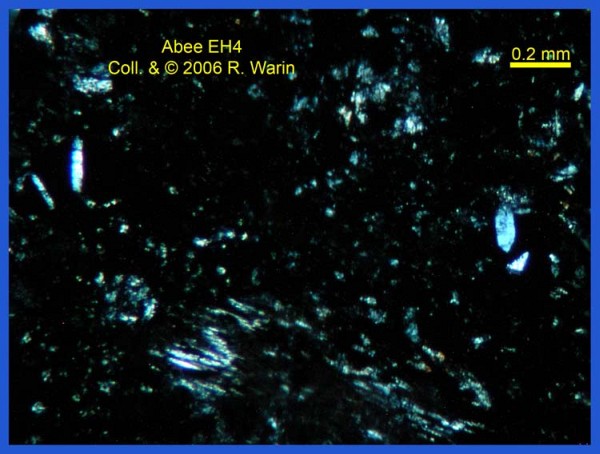

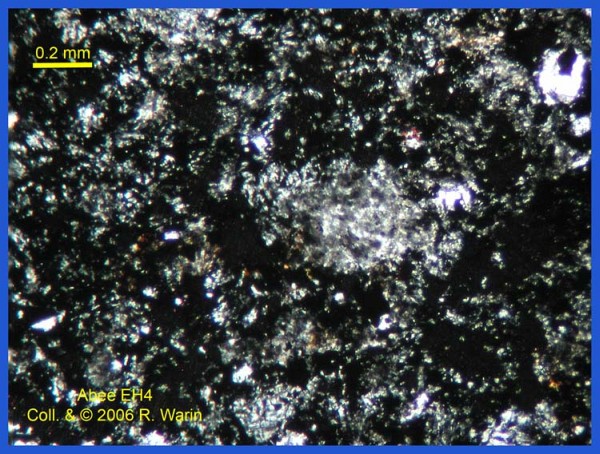

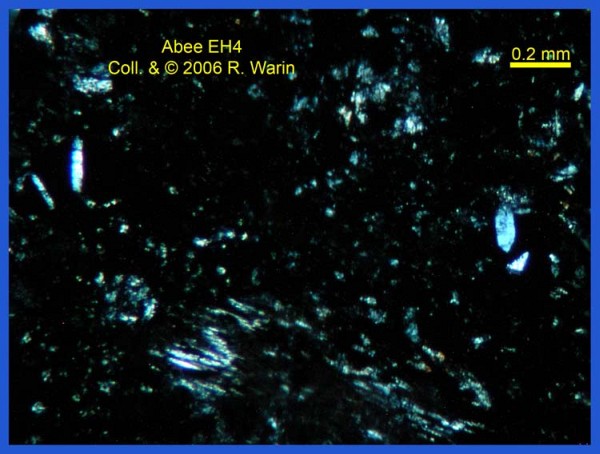

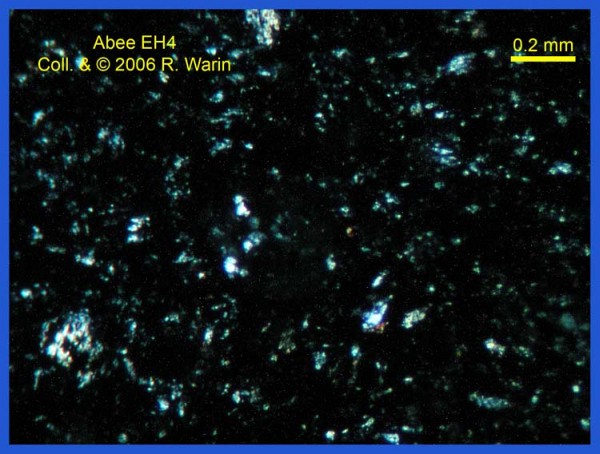

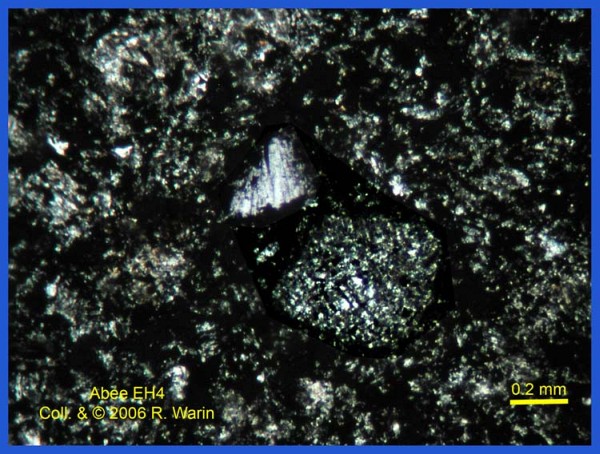

Deux

aspects de la lame mince en lumière polarisée croisée (LPA).

Peu

spectaculaire… La matrice et les écailles de métal prédominent

(noires en LPA).

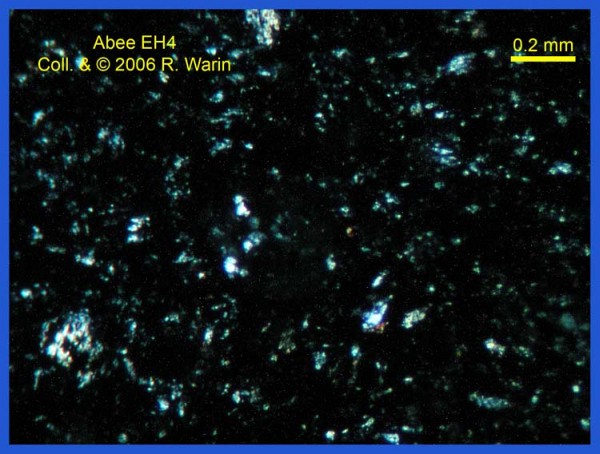

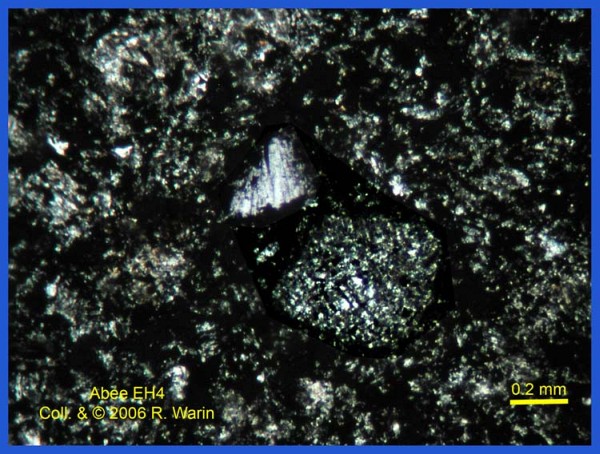

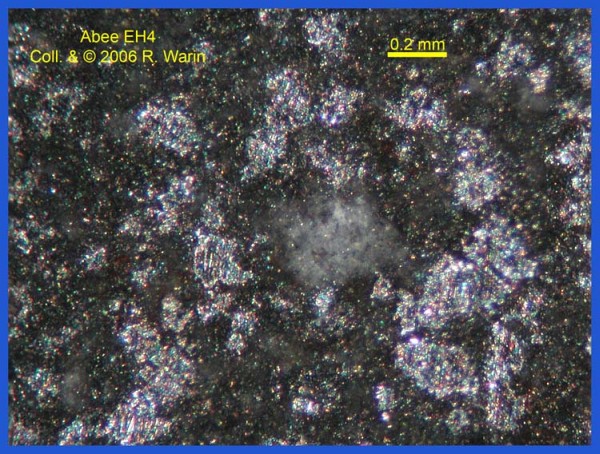

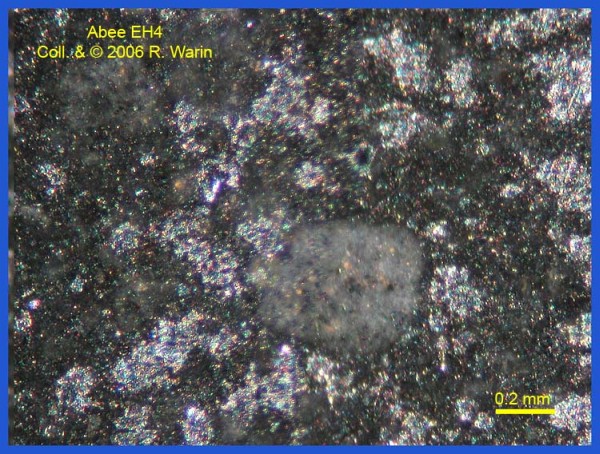

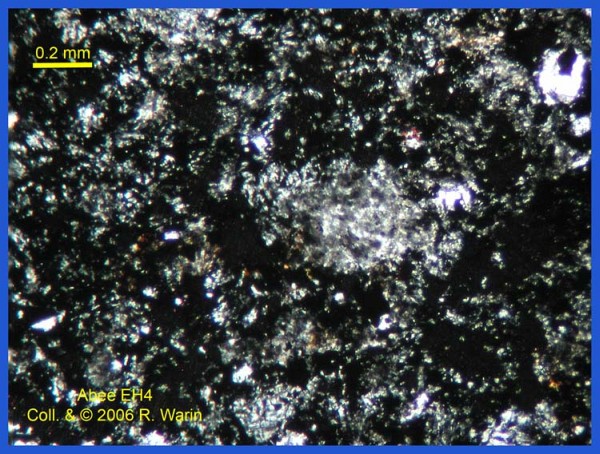

Deux

vues de la même plage:

La

première en lumière réfléchie,

la

seconde en lumière polarisée croisée (LPA).

Les

écailles de métal se distinguent par leur éclat (lumière réfléchie).

Le

claste central semble enveloppé de métal.

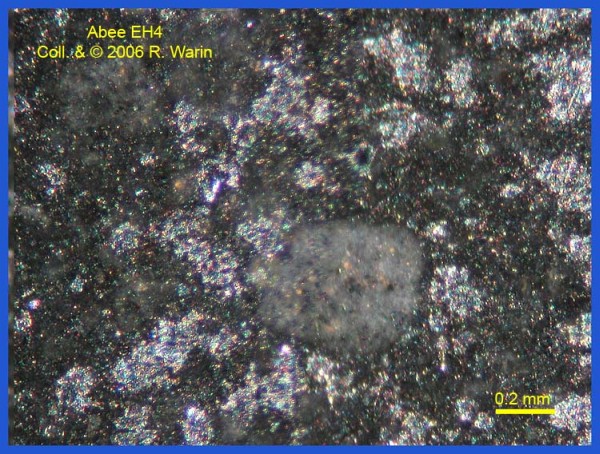

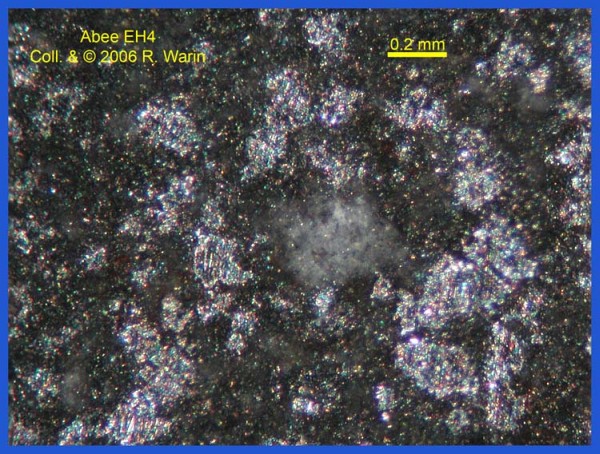

Même

comparaison.

Généralités

sur Abee :

ABEE,

météorite de type enstatite, (EH4 brèche d'impact fondue anormale)

Chute observée le 9 juin 1952 à 80 km au nord d'Edmonton, Alberta,

Canada. 5 jours plus tard on a retrouvé une masse de 107 kg dans un champ

de blé (trou de 2 m de profondeur sur 0,75 m de largeur, incliné de 65°

par rapport à l'horizontale).

Abee est l'une des plus étranges et énigmatiques météorites connues.

Cette chondrite à enstatite est aussi la plus grosse connue(*).

Contrairement à la plupart des météorites, elle contient des minéraux

très étranges, avec défaut (ou perte?) d'oxygène, qui serait substitué

par le soufre. Les cassures fraîches dégagent une odeur de

"poudre", comme quand on broie du soufre, ce qui témoigne de la

haute teneur de cet élément dans la météorite.

Ce déficit relatif en O se traduit par la présence accrue de métal et

de sulfures (essentiellement sous forme de troilite, FeS), par rapport aux

autres enstatites. Ce sont donc des roches très réduites (le fer et le

soufre y sont à leur degré d'oxydation minimum, à savoir Fe° (métal)

ou Fe2+ (troilite), et S2- (sulfures) dont l'assemblage est dominé par

l'enstatite, un clinopyroxene riche en Mg. Les enstatites représentent

moins de 1,4 % des météorites connues.

L'enstatite est un silicate de Mg, MgSiO3, relativement plus rare que la

forsterite Mg2SiO4, la variété de l'olivine riche en Mg. Comme sur

terre, par exemple dans les roches basaltiques, ces silicates se forment

par réaction entre on oxyde à caractère basique, MgO, et un anhydride

d'acide, SiO2 (silice). L'enstatite, moins riche en Mg que la forsterite

mais aussi moins stable, cristallise logiquement dans les roches

(terrestres ou météoritiques) plus riches en silice, ce qui est moins

commun dans la nature. Vu les températures et surtout les grandes

pressions subies par les météorites au cours de leur histoire mouvementée,

la silice qui a généré l'enstatite par réaction avec MgO (réaction de

type acide-base), y existait essentiellement sous forme de tridymite et

cristobalite, très rarement en tant que quartz, variété de silice prédominante

sur terre. Le fait que les enstatites soient les seules météorites qui

contiennent aussi des traces de quartz, augure de leur paragenèse assez

spéciale.

Le métal, essentiellement sous forme de kamacite (alliage pauvre en Ni)

peut attendre 23%, tandis que les sulfures de Fe (pratiquement sans Ni)

complètent les 33% de metal présents dans les enstatites de type H

("high iron content").

Les EH étaient, il y a peu, les météorite les plus riches en métal,

avant qu'on n'identifie un nouveau groupe de chondrites carbonées, encore

plus riche en métal, à savoir la classe CH et CB (bencubbinites) dont

GUJBA en est, sans doute, le représentant le plus spectaculaire.

Durant leur formation, les roches constituantes des enstatites ont également

généré des minéraux aussi étranges que la sinoite (Si2N2O), la

perryite (Ni,Fe)5(Si,P)2 ou la djerfisherite (K3CuFe12S14). On remarquera

que la sinoite n'est autre chose qu'une silice dans laquelle l'oxygène

(sous forme d'oxyde O2-) a été partiellement remplacé par l'azote (sous

forme de nitrure, N3-). De même, la perryite est un siliciure et un

phosphure, où Si et P sont a un degré extrêmement réduit, stable

seulement en absence d'oxygène (l'oxygène aurait immédiatement oxydé

ces éléments en sulfate et phosphate, comme sur terre). On déduit de

tout cela que, lors de leur formation dans la nébuleuse solaire, il y a

4,49 Ga, les enstatites se trouvaient dans une zone inconnue pauvre en

oxygène et probablement riche en azote (présence de sinoite), ce qui

installe un doute quant à l'origine classiquement astéroïdienne des

enstatites de type Abee.

Les clastes de cette brèche sont aussi bordés d'une croûte de métal.

L'aspect de la lame mince est anormalement noir (par rapport à d'autres

lames). Cette brèche noire est composée d'inclusions sombres et de

clastes anguleux sertis dans une matrice noire.

Abee est donc une brèche d'impact fondue anormale. Sa structure interne

est constituée, comme dans les autres enstatites de type EH, d'une

myriade de grains de métal bordés mais c'est la seule qui contient, en

plus, de clastes métalliques de taille variable noyés dans une matrice

grise, finement grenue, donc opaque en lumière polarisée croisée.

Cette structure de brèche est le reflet d'une séquence d'impacts

violents et complexes, impliquant la formation de gros clastes angulaires

d'un matériau partiellement fondu avec des inclusions ignées riches en

oldhamite (CaS), le tout noyé dans une masse similaire, mais auparavant

fondue.

Cette texture si particulière de la météorite d'Abee suggère que son

corps parent a subi plusieurs gros impacts, lors desquels la plupart des

chondres ont été fondus et qu'une brèche en a résultée avec des

clastes de diverses natures.

Des études spectrales situent néanmoins les corps parents des météorites

EH dans la ceinture interne des astéroïdes. Ces études donnent des résultats

similaires pour Abee. On évoque même l'astéroïde Hebe comme source des

chondrites ordinaires EH, groupe qui reste très rare (on n'a répertorié

qu'une douzaine de météorites de type EH, hors Antactique).

Cependant, cette minéralogie pauvre en oxygène reste extrêmement

intrigante en comparaison des autres météorites et reflète une origine

inconnue, sans doute dans un endroit de l'espace riche en azote(**).

Comment et où s'est formé cet objet? En tout cas, dans une région de la

nébuleuse solaire pauvre en O, environ 100 millions d'années plus tard

que la plupart des autres chondrites ordinaires. Peut-on créer un modèle

du corps parent des chondrites E, du noyau à sa surface? La question

reste, plus que jamais ouverte.

Et, comme l'a récemment suggéré Russel Kempton(***), si c'était

Mercure ???

(*) La seconde plus grosse masse d'une enstatite est YILMIA, EL6, 40

kg, trouvée dans le désert Australien en 1969; la seconde plus grosse

masse d'une enstatite de type EH est INDARCH, 27 kg, qui chuta près de

Baku, Azerbaïdjan, en 1891. Pour anecdote, la plus petite masse d'une

enstatite est de...20 mg (!), à savoir YAMATO 8408, EL5, trouvée par une

expédition japonaise dans l'Antarctique en 1984. C'est à se demander

comment on peut repérer de telles "micro taches" disséminées

dans les glaces!)

(**). K. Keil & C.A. Andersen,

"Occurrences of sinoite, Si2N20, in meteorites". Nature 207 (1965),

p 745

(***) R. Kempton, "Abee, more questions than answers",

Meteorite"

Z.

Gabelica & R. Warin

|